自己紹介が苦手 - 『さよならシティボーイ』刊行二周年に寄せて

自己紹介が苦手なのだ。

会社員を十年もやっていると、初対面の人間に自己紹介をする場面がそれなりに増えてくる。「○○部○○担当の○○です」みたいな紹介なら別に何ということはないのだけど、プロジェクトの懇親会と銘打って開催される半分オフィシャルな大人数の飲み会や、新入社員との顔合わせ、友人の友人と会ったときなど、端的に「自分はこんな人間です」と言うことができない。いや、言えるには言えるが、自分が言ったことに自分で納得できない。

そもそも、自己紹介って大体は「名前」「年齢」「居住地/出身地」「職業」「趣味」の五大要素で構成されていると思うのだが、こんな情報で自分を表現しきれるわけがないのだ。しかし場の都合上、この要素を言えば大体はその人の「紹介」が完了したことになる。それがいつも気持ち悪い。もうやらなくていいじゃんと思う。最低限呼び分けられるように名前だけ名乗ればそれでいいと思うのだが、しかし「自己紹介」を求められることは多く、そういう場面で「すなばです。以上」みたいなことをやってしまうと、それはそれで逆効果というか、余計な印象を強く持たれるだろう。

ところで僕は先述の通り会社員をやり始めて十年になるのだけど、2018年に『エンドロール』(PAPER PAPER)に執筆者として参加して以来、作家としては五年間活動していることになる。書店のイベントや文学フリマなどの即売会では、作家としてその場に立っているので「自己紹介」に悩むこともそんなにない。「この本を書いたすなばです」で許されるからだ。自己紹介として必要十分な情報量と言える。会社員としての僕の活動に興味を持つ人がそもそも少ないので、相手に興味を持たれない情報をわざわざ「自己紹介」の体で提供する無駄もない。

しかしシチュエーションが正反対の場合、つまり会社員として参加している場で、プライベートの趣味も含めて「自己紹介」する流れになった場合は少し面倒だ。僕は筆名も自著も仕事関係の人には公開していないが、一方で共通の知り合いを口止めしたり、検索対策を徹底したりしているわけでもない。居るかどうか分からないが僕のプライベートに強い興味を持つ人(あるいは特定が趣味の人)はこのブログにたどり着くだろう。とはいえそのような自己紹介の場で「趣味は文筆で作家としても活動しています」とは絶対に言わない。さりとて「すなばです、以上」もやってはいけない場合には、「写真が趣味です」を使うことにしている。嘘ではないし、深掘り質問も浴びづらい、攻守に優れた回答だ。なぜ自己紹介をするのに「攻守」とか考えないといけないのだろうとげんなりする。

大体、聞く側の心構えができていないのに、気軽に趣味とか言わせるべきではないと思う。「抜け落ちた人毛を収集することに強い興味があります」などと言われたらどうするつもりなのだろうか。そういう、人の秘めたる一面は、何気ない会話の中からこぼれ落ちてきた時にだけ本当に価値があるのだ。

あと「出身地」を言う流れになったときも結構困る。僕は五歳まで広島県で過ごしたので一応「広島県出身」ということにしているが(それさえも母からは「あんたが生まれたのは山口県の病院だけどね」などと指摘されるが)、未就学児の行動範囲や認知能力などたかが知れており、「広島県あるある」みたいな話題には全くついていけない。方言も話せない。しかし「出身地」と言ったからには話題の糸口にされてしまうので、「出身は広島県ですが東京育ちなので」などと回避しようとすると今度は「長々と言い訳して都会人アピールか?」と思われてしまいそうで、それもできない。ではいっそ「東京出身」ということにしてしまえば、とも思ったが、会話の流れでうっかり「広島県生まれ」という情報を言ってしまうと「この人、広島生まれなのに東京出身って言ってるんだな」と思われそうでそれも嫌だ。そもそもなぜ自分が嘘をつかないといけないのだ。

つまり「自己紹介」の欺瞞とは、本来は多次元立体のように様々な角度から観察しないとその輪郭すらもつかめない他人の「自己」を紹介可能なものとして扱っている点にある。その不可能性と真摯に向き合っていっそ割り切り、「名前と一言だけお願いします」と指定してくれる方が気持ちが良い。自己紹介の開始に際して、司会者がそう言ってくれる時は本当に助かる。心の中で最大の感謝を贈っている。

たぶん、世の中には「自己紹介」が得意な人もいると思う。僕が「欺瞞」と表現した矛盾を乗り越えて、公と私との境界を軽やかに飛躍する自己表現をやってのける人が。「所詮は自己紹介」とその人は言うだろう。しかし、誰もがそう易々と自己と折り合いをつけて生きているわけではない。紹介できるほどの自己をあつらえることができたなら、もっと上手くやれたであろう場面がこれまでの人生でいくつも思い浮かぶ。「自己紹介」とはその人の社会性を試すある種のテストでもあると思う。だしぬけに出題される抜き打ちの小テストだ。苦手意識を感じつつも、赤点は回避していると思いたい。採点結果は誰も教えてくれないのだけど。

◇

信じられないほど前置きが長くなったが、僕の単著『さよならシティボーイ』(トーキョーブンミャク)が刊行二周年を迎えた。半ばこの本に関する情報のお知らせブログと化している本ブログだが、本当は「自己紹介が苦手」みたいなレベルのことをたくさん書いていきたいと思っている。思っている間になんと二年が経ったということだ。光陰矢のごとしとはこのことである。

最後に記事を書いたのは刊行一周年の時だったので、この一年間何をしていたか、簡単に報告したいと思う。まず自分の公式サイトを作った。ドメインをとったりノーコードのツールでデザインを組んだりして楽しかった。作家として初めて参加した出版物である『エンドロール』(PAPER PAPER)をはじめ、これまで自分が書いてきたものを集約した情報が無いのがずっと気になっていたので、作れて良かった。このサイトが僕の「自己紹介」だ。自分が書いてきたものほど、雄弁に自己を語るものはない。

それから、トーキョーブンミャクで新しく『さんぽぶんこ』シリーズの刊行が始まった。その名の通り、散歩に持って行って公園やカフェで読むのにぴったりなボリュームのリトルプレスだ。第一弾は西川タイジさんの短歌と掌編小説が収録された『はなればなれ』で、第二弾が僕の書いた『マッチングシンドローム』である。

『マッチングシンドローム』は、その名の通りマッチングアプリを題材にした小説だ。とあるマッチングアプリの男性ユーザーが、いろいろな女性と出会ったり出会わなかったりする様子を描いている。ラブストーリーと呼ぶには少々憚られる内容だったりもするのだけど、読んでくれた人からは不思議と「マッチングアプリをやってみたくなりました」という感想をもらうことが多い。なんでだろう。これは作者の僕にも分からない。

今は公式在庫が切れているのだが、取り扱いを頂いているいくつかの書店ではまだ在庫があるかもしれない。重版の際にはTwitter、失礼、Xで告知するのでご確認いただきたい。ちなみにこの作品には続編がある。いつ、どのような形で出るかも、そのうちお知らせできると思う。

まったく、『さよならシティボーイ』が出た頃には「もう三十歳になってしまう」とか思っていたのに、その感慨を今も昨日のことのように感じるというのに、今や堂々たる三十路、もうすぐ三十二になる。今の自分を四十歳の自分は褒めてくれるだろうか。自己紹介の練習でもしようかな。

皆さんもお元気で。

- - - - -

筆者: すなば

→Xアカウント

この一年何をしていたか - 『さよならシティボーイ』刊行一周年に寄せて

2022年10月8日、『さよならシティボーイ』が刊行から一年を迎えた。その日僕は後輩の恋人が出演する声楽のリサイタルを聴きに行っていて、この重要な記念日のことは綺麗に忘れており、後から聞いてみれば編集者の西川タイジさんも例外ではなかった。九月辺りから、「もうすぐ一年が経つんだなぁ」ということは思っていたし、西川さんとも会話はしていたのだ。しかし当日は普通に忘れていた。カレンダーにでも書いておけば良かったのだろうけれど、裏を返せば僕も西川さんも、あえてカレンダーに書くような日ではないと思っていたということでもある。そしてそれは、この日が重要な記念日であることとは矛盾しない。

その数日後、つまりつい先日、友人の結婚式に参加したのだけれど、学生時代にさんざん馬鹿話を交わした旧友たちが揃いもそろって生後一年に満たない赤子を大事に抱えながら出席しており、止まることも戻ることもない圧倒的な時の流れが、今この瞬間も僕の身をさらって未来へと運び続けていることに気づいて僕は戦慄した。その柔らかくて小さな手に恐る恐る触れながら、彼らが名付けた子の名前を僕も呼んだ。新郎となった友人が一人の伴侶とともに人生を歩むことを神に誓い、集った人に向けて謝辞を述べるのを聞いたとき、僕の目からは嘘みたいな量の涙がこぼれてきた。結婚式には何度も参加してきたけれど、こんなに涙が出たのは初めてのことだった。訳あってその日は徹夜明けで式に参加していたのだが、涙の理由はそれだけでも、また単なるノスタルジーだけでもないと思った。

一年。何もないところから、一人の人間がこの世に生まれるのに十分な時間。一人の男子が、一人の父親となるのに十分な時間。彼らは本当の意味でボーイにさよならしているのだった。涙を乾かしながら僕は半ば呆然とその様を見つめ、この一年の間に自分が何をしていたかを思い返していた。

一年前、『さよならシティボーイ』が世に出てからというもの、僕と西川さんはずっしりしたその本を抱えていろいろな書店を巡った。これは本当にありがたい話だ。というのも、この本は取次を介さずに販売しているので、基本的には直接お声がけを頂いた書店にしか置かれないことになっている。だから、どの書店に本を納めにいくときも、つまりはその書店から棚に並べたいと思って頂いたわけで、文字通り「有り難い」ことに直面していてなんだか現実感がなかった。ただ、本の重さだけがリアルだった。『さよならシティボーイ』は一冊328ページあるので、十冊も束ねると広辞苑のページ数を超え、ちょっとした鈍器並みの重量感になる。納品や出展のために本の束を上げ下ろしするたびに、自宅から何十冊もの在庫をキャリーケースに詰めて、はるばる現地まで運搬してきた西川さんの苦労がしのばれるのだった。

note.com

※現在の取り扱い書店はこちら。

それから、即売イベントにもたくさん出展した。これも主には西川さんによる営業努力というか、いろいろなご縁があって呼んで頂いたものもあれば、文学フリマのように版元のトーキョーブンミャク自ら参加するものもあった。特に印象深いのは、十月の終わりに妙蓮寺の書店「本屋・生活綴方」で歌人の櫻井朋子さんと一緒に店番をした夜のことだ。その頃、櫻井さんも書肆侃侃房の新鋭短歌シリーズから歌集『ねむりたりない』を上梓したところで、「生活綴方」には『ねむりたりない』と一緒に『さよならシティボーイ』も並べて頂くことになり、それぞれの著者である櫻井さんと僕(と西川さん)とで一日だけ店頭に立つ機会を頂いた。

「生活綴方」は静かな町なかに開かれた書店である。営業中の入口は半透明のカーテンがゆるく開口していて、店の面した路地から覗けば奥のレジまで見渡せるようになっており、書店というよりは八百屋や駄菓子屋のような風情のある暖かい店だ。店頭にはガチャガチャが置いてあって、塾帰りの小学生がそれを目当てに立ち寄ってくる。散歩中の犬が飼い主よりも興味を示してくれることもある。僕はと言えば店先に出してもらった椅子に腰掛けてぼんやりし、時より訪れるお客さんに挨拶をして、『さよならシティボーイ』を買ってくれた方には雑談をしながらサインをする。「生活綴方」では普段から、この店に共鳴した人たちが持ち回りで店番をしていて、客や従業員といった垣根も曖昧に、うっすら本好きな人たちがゆるく集まっては解散していくような不思議な空間を形成していた。店の奥で櫻井さんが短歌仲間と久闊を叙している声を聞きながら、赤々と光る電気ヒーターのそばで、夜の商店街を行き交う人を眺めていると、イベントというよりも親戚の家に遊びにきたような感覚に陥った。

このように手売りの機会が多いので、サインもたくさん書いた。四年前、共著『エンドロール』に参加して初めてサインを書く機会を得たときは、自分がサインを書くという事実の気恥ずかしさにどうにかなりそうだったが、お陰で今回はさも当然のように先行販売のイベントからサインをさらさらと書くことができた。

繰り返しサインを書いているうちに何か気の利いたことを付け足したくなって、たしか今年の一月に大阪の「toibooks」に呼んで頂いた時のことだったが、いつも書いているサインと即興の自由律俳句に加えて、小さな犬のイラストを描くようになった。僕は絵心に恵まれた人間ではなかったので、最初の頃は犬というよりも「四つ足の何か」がサインの下に佇んでいるという風情だったが、段々慣れてくるとデフォルメされた犬らしき動物を描けるようになってきた。その犬はいま、トーキョーブンミャクから隔月で発行している「手紙エッセイ」の封筒の隅で尻尾を振っている。もちろん、一つひとつ僕の手描きだ。相変わらず上手ではないのだけれど、ずっと苦手意識のあった「絵」に挑戦する機会をも、僕はこの本に与えられたのだった。

※犬の絵。練習して3ポーズ描けるようになった。

tokyobmk.base.shop

※手紙エッセイ。リンク先は10月便ですが、恐らく隔月間隔で期間限定販売していきます。

そのほか、とても書き切れないほどのたくさんの出会いや機会を僕は『さよならシティボーイ』からもらってきた。生物学上の父親になるのはまだまだ先の話になりそうだけど、この本や、サインの隅にいる犬は僕にとって自分の子どものようなものだ。それも、すでに僕の元を離れ、立派に独り立ちしている子どもである。

『さよならシティボーイ』は誰かの本棚の中で、時には手の中、鞄の中で、読み手と音のない会話を交わし、彼ら/彼女らの人生にほんの少しだけ関わっている。文章を書くことを選んだ人間として、そのことを本当に喜ばしく思う。来年も、再来年も、こんな風にこの本の話ができることを望む。そしてまた、僕が書き続ける文章が、どのような形であれ誰かに届き続けることを祈りたい。

- - - - -

筆者: すなば

→Twitterアカウント

『さよならシティボーイ』重版のお知らせ、そしてボーイは30歳に

お陰様で拙著『さよならシティボーイ』が重版となった。お買い求めくださった皆様には感謝してもしきれない。感謝の気持を込めて、明日十二月六日の正午までの予約分は、送料無料でお届けすることにした。まだ手に入れていない方はぜひこの機会にご一読いただきたい。

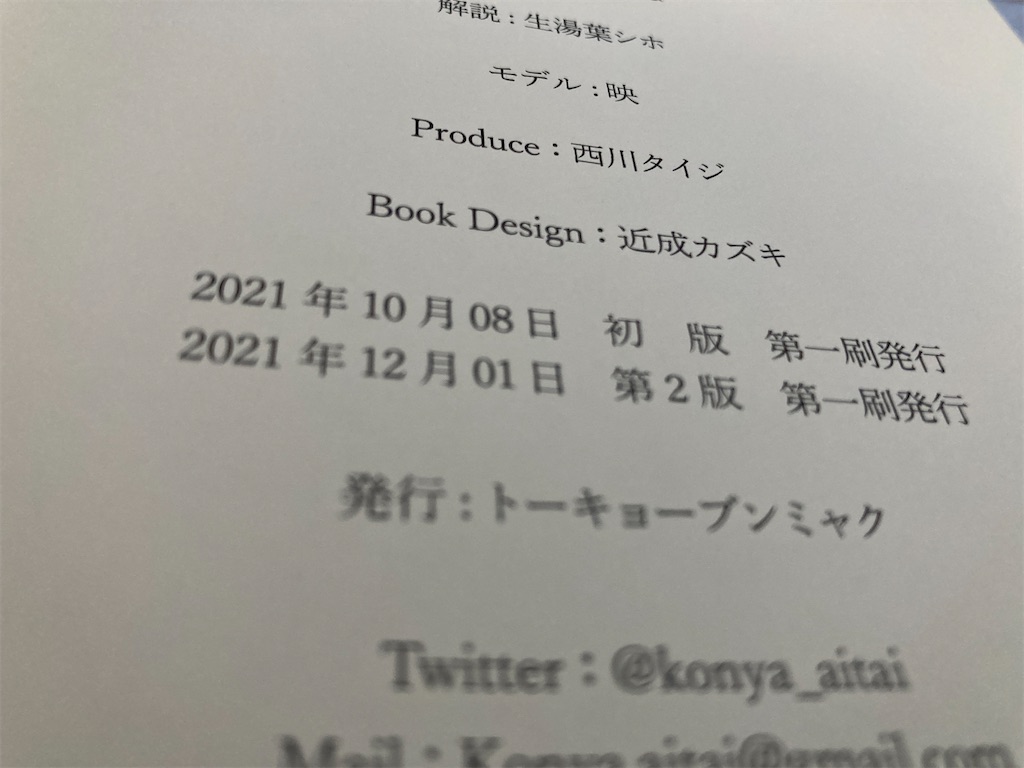

第二版では、何箇所かで誤字脱字の修正を行った。初版の発行前、著者である僕も編集者である西川タイジさんも、計十一万字に及ぶ原稿を嫌というほど読み込んで、何度もチェックをかけたつもりだったが、まるで異次元から到来したかのように誤字脱字はだしぬけにその姿を現してくる。第二版でもそれはきっと例外ではないだろう。もし明らかな要修正箇所を見つけたら、そっと僕に教えてほしい。

ところで、第二版発行日の十二月一日は僕の誕生日である。

自分の生まれた日付である12/1という数字の並びを僕はとても気に入っていて、誕生日を聞かれて答える時はなんだかいつも誇らしかった。インターネットの申し込みフォームなんかで自分の生年月日を選ぶときも、「月」は最後までスクロールし、「日」は最初の一番目を選べばいいのですごく楽だ。同じ誕生日に生まれた人には愛子内親王殿下や藤子・F・不二雄、ウディ・アレンなんかがいて、個人的にも大きなリスペクトを寄せているお三方なのでやっぱりうれしい。

小学校に通っていたころ、「自分の生まれた日について両親に聞いてみよう」という宿題が出た。低学年か中学年のころの宿題なので、もうあまりはっきりとは覚えていないが、たしか父親が趣味のテニスに出かけようとした矢先に病院から連絡を受けて、出産の現場に駆けつけたのだという。当時の広島の天気は晴れ、最高気温は18.9℃。絶好のテニス日和だ。よく晴れた日曜日の朝、テニスルックにラケットをかついで電話に出る、今の僕とそう変わらない年齢の父親の姿を思い浮かべるとちょっとおもしろい。あれから三十年。家族の住処は東京に移り、生まれたての赤ちゃんは三十歳の大人になり、若かりし父は散歩好きな老年になった。

こうして書いているとなんだか不思議だが、当然ながら父や母にも若い頃があり、青春があった。二人は恋愛結婚だ。ここでは書かないけど、実は僕は両親の馴れ初めについても聞いたことがある。惹かれ合った他人同士が仲を深め、共に暮らし、そしてある日突然に僕の"もと"が発生し、テニス日和の朝に生まれ落ちた。父や母はその折々で、自分は大人になったとか、もう子供じゃないとか、青春は終わったとか終わってないとか、いろいろに感じながら年をとっていったのだろう。そして僕が実家に帰れば、そこには文句のつけようもない熟年夫婦が、何のかのと言い合いながら暮らしているのを見ることができる。

『さよならシティボーイ』はつまり、そういう本である。

令和三年十一月三十日の僕と、十二月一日の僕と、そこにはほとんど何の違いもない。でも、あえて僕が僕自身を語るとしたら、この日より前と後の僕は決定的に違うものとして語る必要がある。二十代が終わり、三十代の世界を生きるようになったからだ。

世間一般で、二十代と三十代を分けて語る必要は別にないし、身体的にも精神的にも大して変わらない。でもやっぱり、僕にとって二十九歳から三十歳を迎えるこの年は重大な節目になった。

実際のところ僕は、二十代の僕にずっと「さよなら」をしたがっていたのだ。それは早く大人になりたいという気持ちではなくて、むしろ、がむしゃらに大人になろうとしていた自分自身と決別することで、もっと昔の、幼い自分の頭を撫でるようなことをしたかったのだと思う。

そして、十代から二十代にかけての僕自身は、今この本の形をとって、いろいろな人に手に取られ、読まれている。この本が読まれるということは、僕自身がさまざまな人に解釈され、その都度生まれ変わっていくことと同じだ。僕が僕だけの過去としてしまったいろいろが、外の世界に出され、たくさんの人の目に触れ、手を渡りながら、解体され、再生されていく。楽しかった日々の締めくくりに行うキャンプファイヤーみたいに、ひとつひとつの資材を手に取り、火に投げ入れながら、上がった炎を集まった人と眺める。

『さよならシティボーイ』九十二ページにはこんなことを書いた。

人が死ぬということは、悲しいことに違いないけど、生きるのと同じくらい悪くはない。きっと。

「さよなら」はお別れの言葉だけど、別れとは必ずしも悲しみを意味しない。きっと本当の意味で、人と人が別れることはないのだ。その人に会えなくなっても、記憶の中に人は棲む。記憶さえもが無くなったとしても、その人と出会ったことは、自分でも意識できない小さな変化として自分自身の中に残り続けるだろう。その人が言ったことで知った言葉や、小さな癖、些細な会話、一緒に食べたものの味、それらひとつひとつは、自分の血肉になってずっと消えない。

だから、僕は僕自身にも安心して「さよなら」を告げることができる。

二十代までの自分にもらったものを全部抱いて、彼に手を振ることができる。

僕が三十九歳になった時、今日この日の僕はどんな風に見えているだろう。そう思うと、辛くて苦しいことばかりの人生も(人生とは例外なくそういうものだけど)なんとかやっていけそうな気がするのだ。

『さよならシティボーイ』はそういう本です。

購入はこちらから。

tokyobmk.base.shop

初版発行時の記事ではこの本ができるきっかけについて書いています。

comebackmypoem.hatenadiary.com

- - - - -

筆者: すなば

→Twitterアカウント