『さよならシティボーイ』重版のお知らせ、そしてボーイは30歳に

お陰様で拙著『さよならシティボーイ』が重版となった。お買い求めくださった皆様には感謝してもしきれない。感謝の気持を込めて、明日十二月六日の正午までの予約分は、送料無料でお届けすることにした。まだ手に入れていない方はぜひこの機会にご一読いただきたい。

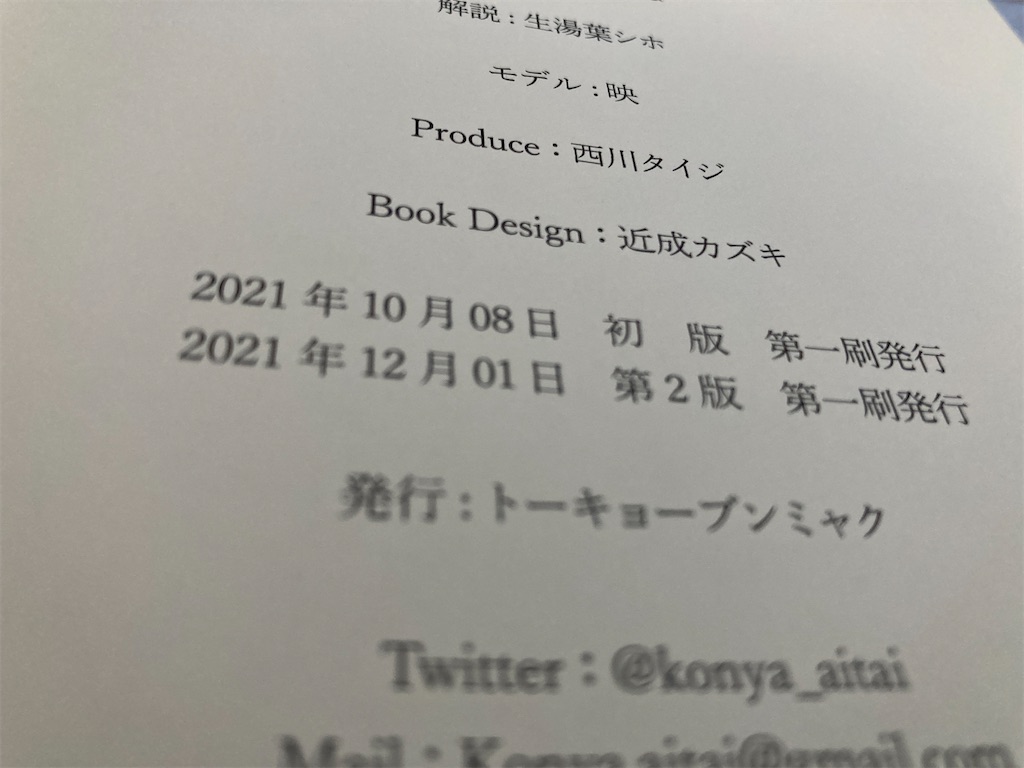

第二版では、何箇所かで誤字脱字の修正を行った。初版の発行前、著者である僕も編集者である西川タイジさんも、計十一万字に及ぶ原稿を嫌というほど読み込んで、何度もチェックをかけたつもりだったが、まるで異次元から到来したかのように誤字脱字はだしぬけにその姿を現してくる。第二版でもそれはきっと例外ではないだろう。もし明らかな要修正箇所を見つけたら、そっと僕に教えてほしい。

ところで、第二版発行日の十二月一日は僕の誕生日である。

自分の生まれた日付である12/1という数字の並びを僕はとても気に入っていて、誕生日を聞かれて答える時はなんだかいつも誇らしかった。インターネットの申し込みフォームなんかで自分の生年月日を選ぶときも、「月」は最後までスクロールし、「日」は最初の一番目を選べばいいのですごく楽だ。同じ誕生日に生まれた人には愛子内親王殿下や藤子・F・不二雄、ウディ・アレンなんかがいて、個人的にも大きなリスペクトを寄せているお三方なのでやっぱりうれしい。

小学校に通っていたころ、「自分の生まれた日について両親に聞いてみよう」という宿題が出た。低学年か中学年のころの宿題なので、もうあまりはっきりとは覚えていないが、たしか父親が趣味のテニスに出かけようとした矢先に病院から連絡を受けて、出産の現場に駆けつけたのだという。当時の広島の天気は晴れ、最高気温は18.9℃。絶好のテニス日和だ。よく晴れた日曜日の朝、テニスルックにラケットをかついで電話に出る、今の僕とそう変わらない年齢の父親の姿を思い浮かべるとちょっとおもしろい。あれから三十年。家族の住処は東京に移り、生まれたての赤ちゃんは三十歳の大人になり、若かりし父は散歩好きな老年になった。

こうして書いているとなんだか不思議だが、当然ながら父や母にも若い頃があり、青春があった。二人は恋愛結婚だ。ここでは書かないけど、実は僕は両親の馴れ初めについても聞いたことがある。惹かれ合った他人同士が仲を深め、共に暮らし、そしてある日突然に僕の"もと"が発生し、テニス日和の朝に生まれ落ちた。父や母はその折々で、自分は大人になったとか、もう子供じゃないとか、青春は終わったとか終わってないとか、いろいろに感じながら年をとっていったのだろう。そして僕が実家に帰れば、そこには文句のつけようもない熟年夫婦が、何のかのと言い合いながら暮らしているのを見ることができる。

『さよならシティボーイ』はつまり、そういう本である。

令和三年十一月三十日の僕と、十二月一日の僕と、そこにはほとんど何の違いもない。でも、あえて僕が僕自身を語るとしたら、この日より前と後の僕は決定的に違うものとして語る必要がある。二十代が終わり、三十代の世界を生きるようになったからだ。

世間一般で、二十代と三十代を分けて語る必要は別にないし、身体的にも精神的にも大して変わらない。でもやっぱり、僕にとって二十九歳から三十歳を迎えるこの年は重大な節目になった。

実際のところ僕は、二十代の僕にずっと「さよなら」をしたがっていたのだ。それは早く大人になりたいという気持ちではなくて、むしろ、がむしゃらに大人になろうとしていた自分自身と決別することで、もっと昔の、幼い自分の頭を撫でるようなことをしたかったのだと思う。

そして、十代から二十代にかけての僕自身は、今この本の形をとって、いろいろな人に手に取られ、読まれている。この本が読まれるということは、僕自身がさまざまな人に解釈され、その都度生まれ変わっていくことと同じだ。僕が僕だけの過去としてしまったいろいろが、外の世界に出され、たくさんの人の目に触れ、手を渡りながら、解体され、再生されていく。楽しかった日々の締めくくりに行うキャンプファイヤーみたいに、ひとつひとつの資材を手に取り、火に投げ入れながら、上がった炎を集まった人と眺める。

『さよならシティボーイ』九十二ページにはこんなことを書いた。

人が死ぬということは、悲しいことに違いないけど、生きるのと同じくらい悪くはない。きっと。

「さよなら」はお別れの言葉だけど、別れとは必ずしも悲しみを意味しない。きっと本当の意味で、人と人が別れることはないのだ。その人に会えなくなっても、記憶の中に人は棲む。記憶さえもが無くなったとしても、その人と出会ったことは、自分でも意識できない小さな変化として自分自身の中に残り続けるだろう。その人が言ったことで知った言葉や、小さな癖、些細な会話、一緒に食べたものの味、それらひとつひとつは、自分の血肉になってずっと消えない。

だから、僕は僕自身にも安心して「さよなら」を告げることができる。

二十代までの自分にもらったものを全部抱いて、彼に手を振ることができる。

僕が三十九歳になった時、今日この日の僕はどんな風に見えているだろう。そう思うと、辛くて苦しいことばかりの人生も(人生とは例外なくそういうものだけど)なんとかやっていけそうな気がするのだ。

『さよならシティボーイ』はそういう本です。

購入はこちらから。

tokyobmk.base.shop

初版発行時の記事ではこの本ができるきっかけについて書いています。

comebackmypoem.hatenadiary.com

- - - - -

筆者: すなば

→Twitterアカウント